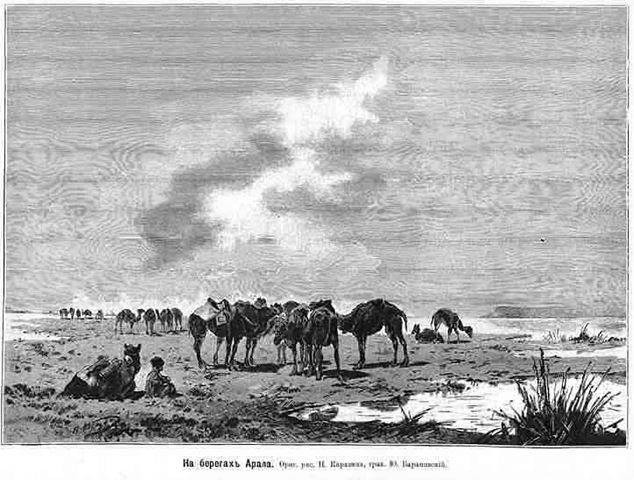

Аральское море: полная история гибели и частичного восстановления

Аральское море, некогда четвёртое по величине озеро планеты, стало символом крупнейшей экологической катастрофы XX века. С середины 1960-х море стремительно теряло воду из-за массового отвода стока Амударьи и Сырдарьи, что привело к его почти полному высыханию. Однако в 2025 году северная часть Арала — Малый Арал — демонстрирует реальные признаки восстановления благодаря Кокаральской дамбе и комплексным проектам Казахстана.

Почему Аральское море исчезло: обновлённый взгляд

До середины XX века Аральское море сохраняло относительную стабильность: его уровень зависел от природных колебаний стока Амударьи и Сырдарьи, которые иногда меняли русла. Но в 1950–1960-х ситуация изменилась радикально — регион стал центром масштабных ирригационных проектов Советского Союза. Огромные площади хлопчатника, риса и кормовых культур требовали всё больше воды.

К 1980-м более 90% стока обеих рек забиралось на орошение. Осадки и подземные воды были неспособны компенсировать потери, а испарение продолжало расти. Впервые в истории Арал стал терять воду быстрее, чем способен был получать её природным путём.

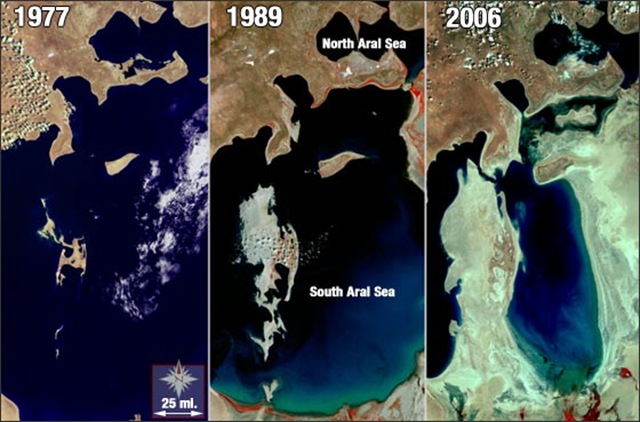

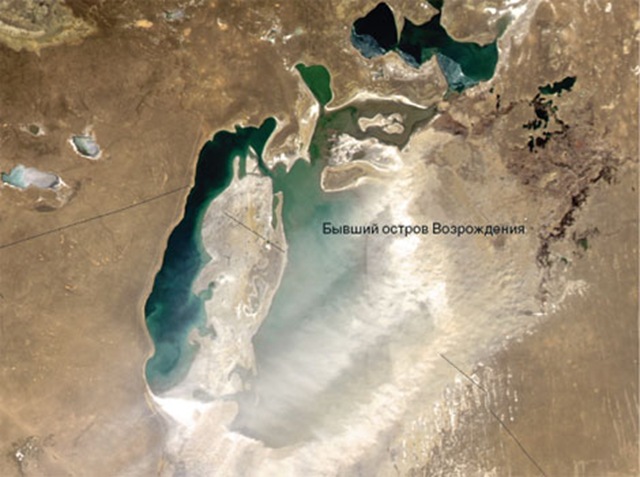

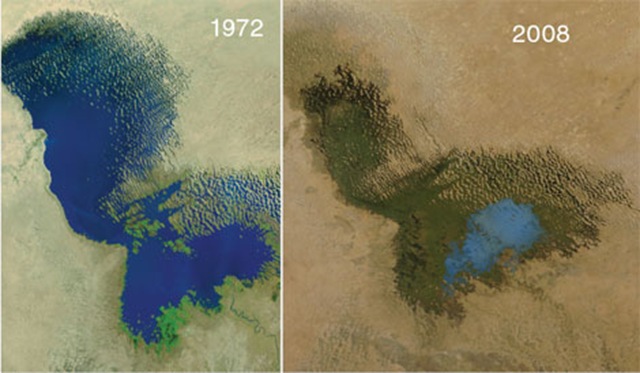

В 1989 году море разделилось на Северный (Малый) и Южный (Большой) Арал. К 2000-м Восточный бассейн Большого Арала высох полностью, а Западный сократился до небольшого остаточного водоёма. В 2024–2025 годах спутниковые снимки NASA показывают: Большой Арал практически исчез, сохранив лишь узкую полосу воды на западе.

Экологические последствия: что показывает мониторинг 2020–2025 годов

После высыхания Арала на площади более 54 тыс. км² образовалась новая пустыня — Аралкум. Сегодня это самая быстрорастущая антропогенная пустыня в мире. Песчано-соляные бури переносят пыль на сотни километров, достигая Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и даже районов Каспия.

Исследования 2021–2024 годов фиксируют высокие концентрации фенолов, пестицидов и тяжелых металлов в пылевых аэрозолях. Пыль Аралкума повышает уровень мелкодисперсных частиц PM2.5, что напрямую связано с заболеваниями дыхательной системы.

Удар по экосистемам и исчезновение рыбного промысла

Потеря пресного стока привела к резкому росту солёности. Если в середине XX века она составляла около 10–14 г/л, то к 2000-м достигала более 100 г/л. Рыбный промысел, ранее достигавший 40–60 тысяч тонн в год, прекратился полностью.

К 2025 году учёные отмечают сокращение биоразнообразия в регионе более чем вдвое. Упали уровни грунтовых вод, сократились площади лугов и лесополос. Климат стал значительно более континентальным: жаркое лето, холодная зима, минимальная влажность.

Оросительные каналы по-прежнему забирают большую часть воды на пути к морю, что ограничивает возможности восстановления.

Естественные колебания уровня Арала

Исторические исследования подтверждают: Арал не раз переживал периоды сокращения, но никогда — с такой скоростью. До середины XX века море балансировало на уровне, поддерживаемом естественным стоком рек.

В 1960–1990 годы площадь орошаемых земель выросла с 4,5 до 7 млн га. С этого момента началось стремительное падение уровня Арала — до 80–90 см в год.

Восточный бассейн Большого Арала окончательно высох в 2009 году. С тех пор он остаётся солончаковой равниной.

Пылевые бури продолжают разносить ядохимикаты по региону.

Остров Возрождения и биологические риски

После того как вода отступила, остров Возрождения оказался соединённым с материком. Это вызвало опасения из-за бывшего советского полигона биологического оружия. Мониторинги 2018–2024 годов показывают, что активной угрозы широкого распространения биологических агентов нет, но наблюдение продолжается.

Подробнее можно прочитать в статье Самые страшные острова мира.

Возможно ли восстановление Аральского моря?

Полное восстановление Арала невозможно — для этого нужно увеличить приток воды в 4 раза, что экономически и климатически нереализуемо. Но восстановление северной части стало одним из самых успешных экологических проектов региона.

Кокаральская дамба: успешный проект Казахстана

В 2003–2005 годах Казахстан построил Кокаральскую дамбу, перекрывшую переток воды в Большой Арал. Благодаря этому вода начала накапливаться в северном бассейне.

С 2023 года реализуется вторая фаза проекта, финансируемая Всемирным банком:

- увеличение высоты дамбы,

- улучшение пропускной способности гидроузлов,

- реабилитация озёрных систем дельты Сырдарьи,

- восстановление водно-болотных угодий,

- поддержка рыболовства.

К 2025 году уровень воды в Малом Арале стабильно растёт, солёность уменьшается, а рыба возвращается. Уловы превышают 8–10 тысяч тонн в год — лучший результат за последние десятилетия.

Этот проект стал примером того, как рациональное управление водными ресурсами способно вернуть жизнь даже в тяжело пострадавшие экосистемы.

Интересный факт

В Аральске к 2024 году появились новые экотуристические маршруты: путешественникам показывают «корабли в пустыне», восстановленные озёра, каналы и места возвращения рыбы. В прошлом эти корабли стояли на берегу моря, а теперь они — среди песков Аралкума, напоминая о том, как стремительно может измениться природа.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 564611

Экстремальный парк развлечений в пустыне Саудовской Аравии

Экстремальный парк развлечений в пустыне Саудовской Аравии Монастырь святого Георгия в сердце Иудейской пустыни

Монастырь святого Георгия в сердце Иудейской пустыни Мукааб: крупнейший небоскрёб мира заморожен навсегда

Мукааб: крупнейший небоскрёб мира заморожен навсегда Заброшенный дворец в горах Бали и его реальная история

Заброшенный дворец в горах Бали и его реальная история Озеро Роопкунд: тайна скелетов в Гималаях

Озеро Роопкунд: тайна скелетов в Гималаях Почему Монголия остаётся одной из самых незаселённых стран мира

Почему Монголия остаётся одной из самых незаселённых стран мира Крепость Бахла. Глиняные стены, власть и легенды Омана

Крепость Бахла. Глиняные стены, власть и легенды Омана Тайбэйский Гранд-отель и его скрытые подземные туннели

Тайбэйский Гранд-отель и его скрытые подземные туннели Памятник «Спасите иракскую культуру» в Багдаде

Памятник «Спасите иракскую культуру» в Багдаде Монастырь Мар Бехнам: святыня, пережившая века

Монастырь Мар Бехнам: святыня, пережившая века