Виктор Васнецов — художник, ожививший русские сказания и эпос

Виктор Михайлович Васнецов (3 (15) мая 1848 — 23 июля 1926) — русский живописец и график, один из создателей «русского стиля» в искусстве конца XIX — начала XX века. Он соединил академическую школу, народную поэтику и интерес к истории, благодаря чему его полотна о богатырях, былинах и сказках стали частью визуальной памяти целых поколений.

Детство и семья

Виктор Васнецов родился 3 (15) мая 1848 года в селе Лопьял Уржумской волости Вятской губернии (ныне Кировская область) в семье православного священника. Дом был образованным: читали летописи, жития, исторические труды, что рано пробудило у мальчика интерес к русской истории и старине. Младший брат, Апполинарий Васнецов, тоже стал известным художником — мастером исторических реконструкций Москвы и древнерусских городов.

Учёба и первые шаги

В 1858–1862 годах Васнецов учился в духовном училище, затем — в Вятской духовной семинарии. Параллельно он брал уроки рисунка у Н. Г. Чернышёва и помогал ссыльному польскому художнику Михалу Эльвиро Андриолли в росписи вятского собора — первый опыт, показавший ему масштабные задачи монументальной живописи.

В 1867 году Васнецов переехал в Петербург: занимался в Рисовальной школе Общества поощрения художеств под руководством И. Н. Крамского (1867–1868), затем учился в Императорской Академии художеств (1868–1873). С 1869 года начал выставляться: сначала в Академии, позднее — на передвижных выставках.

Вид на здание Академии художеств с Невы

Ранний бытовой период

Первые значимые работы художника относятся к жанровой, «бытописательной» линии, в духе интересов передвижников. Его герои — простые горожане, солдаты, продавцы книг, гуляющие на ярмарках. Эти сцены отличает внимательность к характеру, мягкий юмор и социальная наблюдательность.

- «С квартиры на квартиру» (1876) — история маленького переезда с большой жизненной усталостью в лицах.

- «Военная телеграмма» (1878) — напряжённый момент ожидания новости.

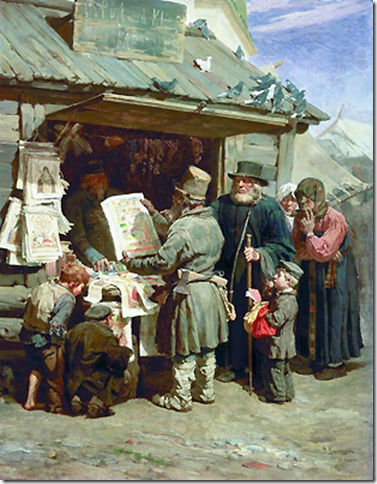

- «Книжная лавочка» (1876) — мир чтения и «малой культуры», которая формирует больших людей.

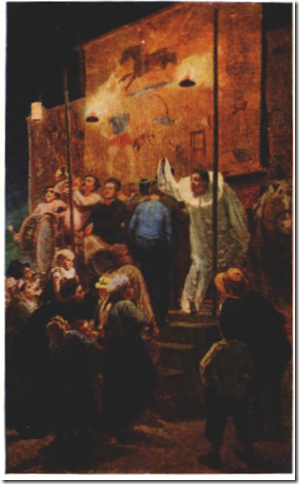

- «Балаганы в Париже» (1877) — взгляд русского художника на столичную уличную культуру Франции.

«С квартиры на квартиру»

«Военная телеграмма»

«Книжная лавочка»

«Балаганы в Париже»

Поворот к былинам и сказке

Во второй половине 1870-х годов художник постепенно отходит от бытового жанра. Его всё сильнее привлекают эпос, древняя история и народная сказка. Решающий импульс дал круг Абрамцева — мецената Саввы Мамонтова, где складывался «русский стиль» в живописи, архитектуре и прикладном искусстве. Васнецов вырабатывает собственный язык: крупные, почти иконные композиции, цельные силуэты, орнаментальная ритмика, внимание к древним источникам.

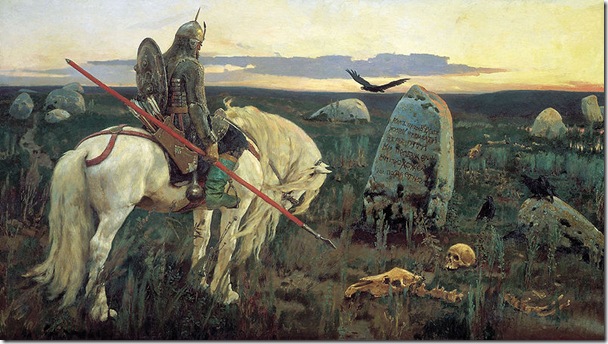

- «Витязь на распутье» (варианты 1878–1882) — символический выбор судьбы, воплощённый в единственной фигуре всадника перед камнем с роковой надписью.

- «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880) — горькая тишина степи над полем брани, созданная под впечатлением «Слова о полку Игореве».

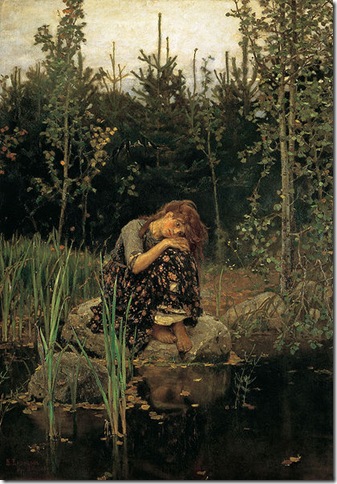

- «Алёнушка» (1881) — образ печали и одиночества как метафора народной сказки.

- «Иван Царевич на Сером Волке» (1889) — динамика сказочного спасения, где пространство леса становится действующим лицом.

- «Богатыри» (1881–1898) — итоговый пантеон героев народного эпоса, где Добрыня, Илья и Алёша предстают как хранители земли русской.

- «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897) — психологический портрет правителя, одновременно величественного и трагического.

«Витязь на распутье», около 1878–1882. Художник писал, что часть надписей на камне «спрятал под мох и стер», чтобы сделать сцену более загадочной и внушительной.

«После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880)

«Алёнушка» (1881)

«Иван Царевич на Сером Волке» (1889)

«Богатыри» (1881–1898)

«Царь Иван Васильевич Грозный» — образ умного и коварного, грозного и одинокого властителя. В трактовке Васнецова сошлись наблюдения современников и исторические характеристики эпохи; получился характер величественный и трагический одновременно.

Монументальная живопись и «русский стиль»

К концу 1880-х — 1890-м годам в творчестве Васнецова важнейшее место занимают религиозные и монументальные работы. Он участвует в грандиозной росписи Владимирского собора в Киеве (1885–1896), создавая образный синтез иконной традиции и современного художественного языка. Позже работает над эскизами для храма Воскресения Христова (Спаса на Крови) в Санкт-Петербурге; пробует себя в графике, книжной иллюстрации, театральной декорации.

В эти годы формируется и архитектурный интерес Васнецова. Ему принадлежат проекты и оформления в «русском стиле»: от мебели и прикладных вещей до фасадов. Наиболее известен его вклад в оформление фасада Государственной Третьяковской галереи в Москве — «портал-киевская» с богатой орнаментикой, ставший визуальной эмблемой музея. Дом-мастерская художника в Москве ныне превращён в дом-музей.

Поздние годы и новые сюжеты

После 1917 года Васнецов продолжает работать, оставаясь верным эпосу и сказке. Он создаёт «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» (1918) и многолетнюю композицию «Кащей Бессмертный» (1917–1926), совершенствуя свой «сказочный реализм» — мир, где декоративность помогает выразить внутреннюю драму.

«Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» (1918)

«Кащей Бессмертный» (1917–1926)

«Илья Муромец» (1914)

«Царевна-лягушка» (1918)

«Поединок Пересвета с Челубеем» (1914)

«Гусляры» (1899)

Общественная деятельность

Васнецов участвовал в художественных объединениях своего времени, выступал как просветитель и организатор. В 1915 году вместе с коллегами поддержал создание Общества возрождения художественной Руси, призванного развивать национальные традиции в современном искусстве.

Отдельная, менее известная страница — памятники и мемориальные проекты. В 1907 году по его рисунку создан крест-памятник на могиле Владимира Грингмута.

Наследие

Виктор Васнецов скончался 23 июля 1926 года в Москве и был похоронен на Введенском кладбище. Его картины из школьных учебников и музейных залов стали культурными маркерами: по ним узнают героев былин, древних князей и сказочных персонажей. Вклад художника — не только в создании «энциклопедии» народных образов, но и в разработке выразительного языка, который соединил иконную традицию, исторический материал и живую поэзию народной сказки.

Сегодня наследие Васнецова представлено в крупнейших музеях страны; его дом в Москве — мемориальный музей, а фасад Третьяковской галереи, оформленный при его участии, остаётся символом учреждения и самой идеи национальной художественной школы.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 9463

Arturo Elena и модели

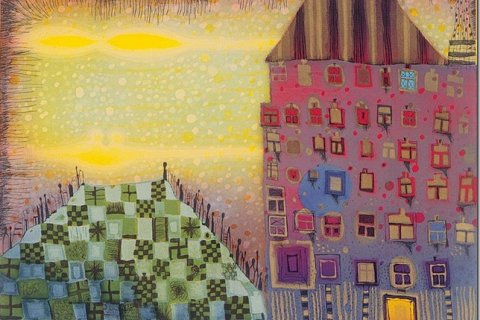

Arturo Elena и модели Фриденсрайх Хундертвассер и его Сказочные дома

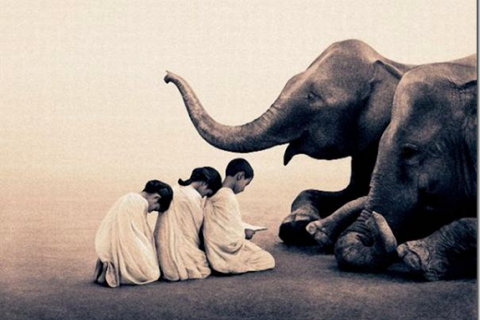

Фриденсрайх Хундертвассер и его Сказочные дома  In Touch with Nature...Животные и люди

In Touch with Nature...Животные и люди Иван Шишкин — мастер русского пейзажа и хранитель природы на полотне

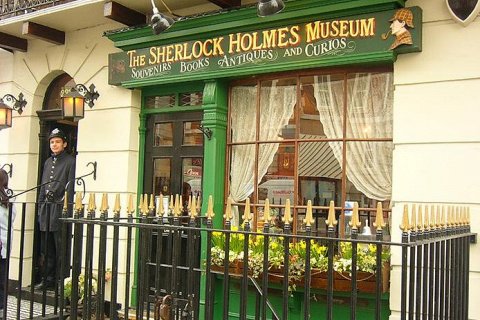

Иван Шишкин — мастер русского пейзажа и хранитель природы на полотне Музей Шерлока Холмса

Музей Шерлока Холмса История Джима Керри — биография, лучшие роли и новые проекты

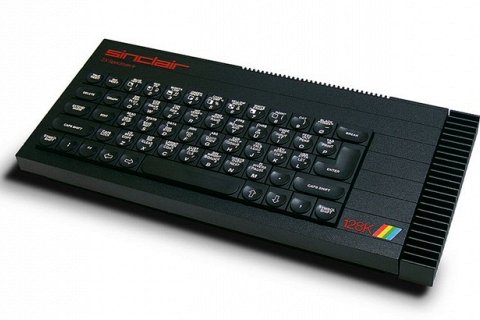

История Джима Керри — биография, лучшие роли и новые проекты История ZX Spectrum: Мифы и реальность

История ZX Spectrum: Мифы и реальность Самые невезучие люди на Земле

Самые невезучие люди на Земле Величайшие мошенники в истории человечества

Величайшие мошенники в истории человечества Виктор Люстиг — человек, который продал Эйфелеву башню

Виктор Люстиг — человек, который продал Эйфелеву башню