Сколько процентов мозга мы используем? Мифы и реальность

Мы часто слышим утверждение: "Человек использует лишь 10 процентов своего мозга". Этот миф передается из поколения в поколение, звучит на лекциях, в мотивационных речах и даже в популярных фильмах. Но насколько это утверждение соответствует действительности?

Происхождение мифа о 10 процентах

Скорее всего, в какой-то момент вы слышали, что люди используют лишь 10 процентов своего мозга — будь то от учителя в школе, от родственника или даже от карьерного тренера. Эта идея, впервые появившаяся еще в 1930-х годах, распространилась как способ вдохновить на самосовершенствование. Однако, вопреки распространенному мнению, это не более чем миф, не имеющий научного обоснования.

Несмотря на многочисленные попытки опровергнуть этот миф, в том числе в таких престижных изданиях, как Scientific American и The New York Times, он продолжает жить в массовом сознании. Даже среди студентов-психологов, как показало исследование 1998 года, миф о 10 процентах остается широко распространенным.

Статья по теме на LifeGlobe.net: Развенчаны 10 главных мифов о мозге

Реальность: функции и активность мозга

На самом деле мы используем практически все части нашего мозга. Современные технологии, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), показывают, что почти все области мозга выполняют те или иные функции. Даже когда мы спим, мозг остается активным, контролируя различные процессы.

Мозг потребляет около 20 процентов от общего количества кислорода и глюкозы в организме, несмотря на то, что его масса составляет лишь 5 процентов от массы тела. Эволюция не позволила бы 90 процентам такого важного органа быть бесполезными. Различные области мозга выполняют свои задачи в разное время, и в течение 24 часов практически весь мозг активно работает.

Истоки мифа: неверные интерпретации и неправильные цитаты

Миф о 10 процентах возник в результате неверных интерпретаций исследований, проведенных в 19 веке. Например, физиологи Густав Фритш и Эдуард Хитциг обнаружили, что стимуляция определенной части мозга собаки вызывает движение конечности. Однако другие области мозга оставались "молчаливыми", что в те времена считалось признаком их неактивности. Позже выяснилось, что эти "молчаливые" зоны отвечают за сложные функции, такие как язык и абстрактное мышление.

Некоторые известные личности, такие как Уильям Джеймс, также способствовали распространению этого мифа. Он говорил о недоиспользовании наших ментальных и физических ресурсов, что позже было интерпретировано как подтверждение мифа о 10 процентах. Однако это не имело никакого научного обоснования.

Современные методы визуализации мозга

В отличие от исследований 19 века, современные ученые имеют в своем распоряжении продвинутые технологии для изучения мозга, такие как фМРТ, компьютерная томография (КТ) и ПЭТ-сканирование. Эти методы позволяют не только видеть анатомию мозга, но и понимать, какие его части активны в различные моменты времени, развенчивая миф о "неиспользуемых" 90 процентах мозга.

Эти технологии помогают не только в научных исследованиях, но и в медицинской практике. Например, при удалении опухолей нейрохирурги могут использовать фМРТ, чтобы избежать повреждения важных областей мозга, как это было в случае с молодым музыкантом, которому удалось вернуться к игре на французском рожке после успешной операции.

Влияние образа жизни на здоровье мозга

Хотя миф о 10 процентах мозга не имеет под собой научной основы, важно учитывать факторы, которые действительно влияют на здоровье мозга. Сбалансированное питание, регулярная физическая активность и умственные упражнения способствуют поддержанию его здоровья. Например, продукты, богатые антиоксидантами и витаминами, могут помочь сохранить когнитивные функции и снизить риск дегенеративных заболеваний.

С другой стороны, некоторые факторы, такие как злоупотребление алкоголем во время беременности, могут негативно сказаться на развитии мозга. Это еще раз подчеркивает важность здорового образа жизни для поддержания оптимальной работы мозга.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 531

Путешествие во времени: теория и реальность

Путешествие во времени: теория и реальность Почему люди видят сны?

Почему люди видят сны? Открытие второго по величине алмаза в мире

Открытие второго по величине алмаза в мире Стоит ли верить в гороскопы?

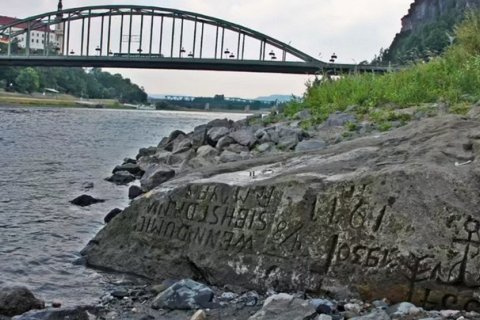

Стоит ли верить в гороскопы? "Камни голода" указывают на худшую засуху в Европе за 500 лет

"Камни голода" указывают на худшую засуху в Европе за 500 лет Башня Эйнштейна - обсерватория в честь великого ученого

Башня Эйнштейна - обсерватория в честь великого ученого Драматическая история алмаза Кохинор

Драматическая история алмаза Кохинор Что такое сон: особенности процесса

Что такое сон: особенности процесса Почему кроличья лапка считается символом удачи?

Почему кроличья лапка считается символом удачи? Существует ли снежный человек? Наблюдения и доказательства

Существует ли снежный человек? Наблюдения и доказательства