Неожиданное открытие под арктическим льдом: как микробы могут оживить Северный океан

Под толщей арктического льда скрывается нечто удивительное — микроскопические организмы, способные превращать атмосферный азот в форму, пригодную для жизни. Это открытие ломает прежние представления о том, где возможна биологическая активность, и может кардинально изменить будущее морских экосистем Арктики.

Учёные из Копенгагенского университета и их международные коллеги обнаружили, что процесс фиксации азота, ранее считавшийся невозможным в холодных и бедных питательными веществами водах, на самом деле активно происходит под арктическим льдом.

Как подо льдом рождается жизнь

Арктический океан стремительно теряет свои ледяные покровы из-за глобального потепления. Когда лёд тает, солнечный свет проникает глубже в воду, создавая благоприятные условия для крошечных «растительных» организмов — фитопланктона. Именно они служат основой всей океанской пищевой цепи, производя органическое вещество и кислород.

Однако для активного роста фитопланктону нужен азот — ключевой элемент, своего рода «удобрение» для океанической жизни. До недавнего времени считалось, что основной источник азота в Арктике — это реки, атмосфера и океанские течения. Но теперь в этой истории появился новый, неожиданный герой — микробы-диазотрофы.

Фиксация азота: чудо невидимых работников

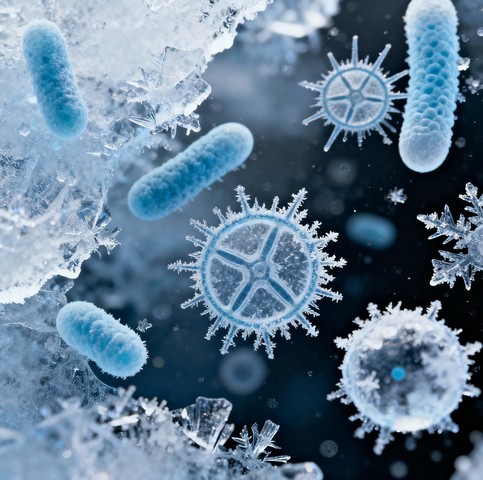

Диазотрофы — это особые микроорганизмы, способные превращать атмосферный азот (N₂) в аммоний — форму, которую может усваивать фитопланктон. Подобные процессы хорошо известны в тёплых морях, где этим занимаются цианобактерии. Но в Арктике, где температура близка к нулю и света очень мало, подобная активность считалась невозможной.

Исследователи провели два научных рейса, собрав пробы в 13 точках Арктического океана. Пять станций находились в Центральной Арктике, под многолетним льдом, а семь — ближе к Евразийскому сектору, где лёд сезонный и тоньше. Именно там учёные впервые зафиксировали признаки активной фиксации азота подо льдом.

Микробы, которые не боятся холода

Наиболее удивительным оказалось то, что основную работу выполняют вовсе не классические цианобактерии, а их «суровые» родственники — нецианобактериальные диазотрофы (NCD). Эти бактерии сумели приспособиться к экстремально холодным, тёмным и бедным питательными веществами условиям Арктики.

Максимальные темпы фиксации наблюдались на краю тающего льда — в так называемой маргинальной зоне, где лёд встречается с открытой водой. Именно здесь микробы работают наиболее активно, используя энергию солнечного света и поступающие из талых вод питательные вещества. По мере ускорения таяния льдов таких зон становится всё больше — а значит, и биологическая активность будет расти.

Что это значит для Арктики и климата

Учёные отмечают, что процесс фиксации азота в Арктике ранее был серьёзно недооценён. Теперь выяснилось, что он может обеспечивать свежий приток питательных веществ для фитопланктона и усиливать первичное производство — то есть создание новой биомассы в океане. Это значит, что в будущем Арктика может стать не только теплее, но и живее.

По оценкам исследователей, скорость фиксации азота подо льдом достигает 0,4–2,5 наномолей на литр в сутки, а в маргинальной зоне — до 5,3 наномолей. Эти значения могут показаться скромными, но в масштабе океана они значительны. Ведь каждое дополнительное звено азота питает микроводоросли, которых затем поедают рачки, рыбы и другие морские обитатели.

Азот, углерод и надежда для климата

Больше фитопланктона — больше пищи для океанических экосистем и, возможно, больше поглощения углекислого газа. Ведь микроскопические водоросли связывают CO₂ в процессе фотосинтеза, а затем часть этого углерода оседает на дно, выводя его из атмосферы. Таким образом, новая находка может сыграть положительную роль в замедлении изменения климата — по крайней мере, локально.

«Мы ошибались, полагая, что жизнь под арктическим льдом невозможна, — призналась руководитель исследования Лиза фон Фризен. — Теперь мы видим, что микробы находят способы выживать и работать даже в самых экстремальных условиях».

Статья по теме на LifeGlobe.net: Южный полюс прогревается в три раза быстрее, чем остальная часть земного шара

Новая глава в истории Арктики

Открытие азотфиксирующих микробов под льдом заставляет пересмотреть многие модели, предсказывающие будущее Северного океана. По мере того как климат меняет Арктику, здесь, возможно, зарождается новая биологическая эра — с более богатой и динамичной жизнью.

Это напоминание о том, насколько живучей и гибкой может быть природа — даже там, где, казалось бы, нет места для жизни.

Интересный факт: диазотрофы не только живут в океанах — их «родственники» также обитают в почвах, где помогают растениям получать азот из воздуха. Без них сельское хозяйство и многие экосистемы попросту не существовали бы.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 255

Магия молекул: как суперпористые материалы меняют правила экологии

Магия молекул: как суперпористые материалы меняют правила экологии Учёные нашли древние фрагменты доисторической Земли под поверхностью планеты

Учёные нашли древние фрагменты доисторической Земли под поверхностью планеты Самая высокая гидроаккумулирующая электростанция - новое чудо Китая

Самая высокая гидроаккумулирующая электростанция - новое чудо Китая Киви против запоров - научное открытие, которое изменило рекомендации врачей

Киви против запоров - научное открытие, которое изменило рекомендации врачей Новая «спутница» Земли: астрономы открыли квазилуну 2025 PN7

Новая «спутница» Земли: астрономы открыли квазилуну 2025 PN7 Ошибка истории. Какие болезни на самом деле уничтожили армию Наполеона в России?

Ошибка истории. Какие болезни на самом деле уничтожили армию Наполеона в России? Необычное ожерелье из жуков возрастом 2500 лет найдено в Польше

Необычное ожерелье из жуков возрастом 2500 лет найдено в Польше Гигантские животные на службе энергии: как меняется восприятие инфраструктуры

Гигантские животные на службе энергии: как меняется восприятие инфраструктуры Межзвёздный объект 3I/ATLAS — NASA активировала протоколы планетарной обороны

Межзвёздный объект 3I/ATLAS — NASA активировала протоколы планетарной обороны Крокодилы из некрополя Куббет-эль-Хава

Крокодилы из некрополя Куббет-эль-Хава