Страхи и фобии: причины, виды и простой тест

Страх помогает нам избегать опасностей, а фобии — мешают жить, вызывая сильную, плохо контролируемую тревогу даже без реальной угрозы. В статье простыми словами разбираем различия между страхом и фобией, причины их появления, виды и даём короткий тест на самопроверку.

Что такое страх и чем он отличается от фобии

Задавались ли вы вопросом, почему мы испытываем страх? Нормальный страх — естественная реакция, которая появляется с жизненным опытом и помогает вовремя распознать риск. Такой страх, как правило, управляем: его удаётся сдерживать логикой и он не ломает планы.

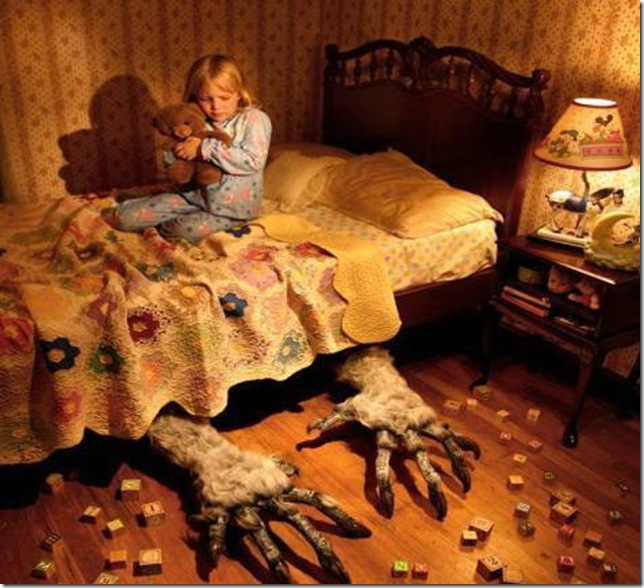

Фобия — другое дело. Это навязчивый, непропорционально сильный и трудно контролируемый страх определённых объектов или ситуаций, который может возникать даже при одном их представлении. Поэтому фобии часто мешают учёбе, работе и личной жизни.

Откуда берутся страхи

Страх чаще всего приобретён: мы учимся бояться после неприятных событий или наблюдая чужие реакции. Кто-то начинает избегать лифтов после застревания, кому-то достаточно один раз обжечься, чтобы опасаться огня. Бывает и «заражение» страхом — ребёнок перенимает тревоги взрослых, даже не сталкиваясь с угрозой лично.

Как страх защищает, а фобия ограничивает

Страхи в умеренной форме полезны — они предостерегают от реальных рисков. Но если реакция чрезмерна, длится слишком долго и вынуждает менять поведение (обходить площади, отменять поездки, избегать выступлений), речь может идти о фобии. Критерии, на которые ориентируются психологи: навязчивость, непреодолимость, конкретная «фабула» страха и сохранение критического отношения («понимаю, что это нелогично, но ничего не могу поделать»).

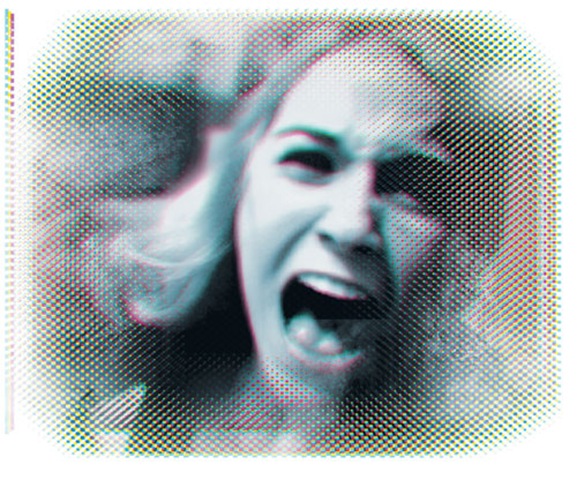

Фобические реакции чаще всего сильнее и продолжительнее обычных. У части людей появляются телесные проявления — учащённое сердцебиение, дрожь, нехватка воздуха, головокружение — и тенденция избегать триггеров любой ценой.

Насколько часто встречаются фобии

По оценкам клинической психологии, симптомы фобических расстройств в течение жизни могут отмечаться у значимой доли взрослого населения. Чаще всего начало приходится на молодые годы, когда нагрузок и социальных ситуаций больше всего. Важно понимать: фобии поддаются коррекции, и за помощью можно (и нужно) обращаться к специалистам.

Как менялись взгляды на фобии

Интерес к навязчивым страхам прослеживается в работах врачей и философов последних столетий. Постепенно стало ясно, что фобии — не «слабость характера», а устойчивые эмоциональные реакции с понятной психологической логикой. Современная практика смотрит на них через призму научных подходов и эффективной терапии.

Отдельные школы по-разному описывали природу фобий: одни делали акцент на мышлении и убеждениях, другие — на эмоциях и телесных реакциях. Сегодня эти подходы дополняют друг друга: важны и мысли, и чувства, и привычные модели поведения.

Краткая классификация

Существует множество способов «разложить» страхи по полочкам. Один из удобных — по тематике (фабуле) страха:

- Пространство: клаустрофобия (замкнутые пространства), агорафобия (открытые пространства, многолюдные места).

- Социальные ситуации: страх публичных выступлений, страх показаться смешным, эрейтофобия (боязнь покраснеть) и др.

- Здоровье и болезни: навязчивые опасения заболеть или умереть.

- Сексуальные страхи: опасения, связанные с интимной близостью, болью и оценкой партнёра.

- Страх нанести вред: навязчивые опасения причинить ущерб себе или близким.

- «Контрастные» страхи: боязнь совершить недопустимое действие, сказать «не то» в неподходящий момент.

- Фобофобия: страх самого страха — ожидание приступа тревоги.

Как распознать: страх или фобия?

Ориентируйтесь на четыре вопроса: 1) Насколько сильна реакция? 2) Долго ли держится тревога? 3) Возникает ли она без реального контакта с триггером (по одному лишь ожиданию)? 4) Ограничивает ли жизнь (мешает работать, учиться, общаться)? Чем больше «да», тем выше вероятность фобии — и тем полезнее обратиться за помощью.

Что помогает

Поддерживаемые научными данными подходы включают когнитивно-поведенческую терапию (работа с мыслями, экспозиционные техники), методы релаксации и, при показаниях, медикаментозную поддержку, назначаемую врачом. Самопомощь начинается с малого: признать проблему, вести дневник триггеров, постепенно возвращаться в избегаемые ситуации и хвалить себя за каждый шаг.

Ещё немного о классификации и примерах

Клаустрофобия может сформироваться после травматичного опыта в лифте, агорафобия — из-за страха внезапного ухудшения самочувствия в толпе. Социальная тревога усиливается там, где важна оценка окружающих — при выступлениях, знакомстве, переговорах. Эти страхи кажутся «нелепыми» лишь со стороны; для человека внутри ситуации они очень реальны.

Страх публичных выступлений — один из самых распространённых. Помогают подготовка, репетиции, работа с дыханием и постепенное усложнение задач — от выступления перед другом к малой группе и дальше.

«Страх — вот то единственное, чего мы должны страшиться».

Ф. Рузвельт

Критерии фобии простыми словами

Фобию выдают непропорциональность реакции и стойкое избегание. Мысли о «страшной» ситуации могут занимать часы и дни, ещё до события, а тело отвечает тревогой само по себе. Это не «характер» и не «слабость» — это выученная реакция, которую можно переучить с помощью практик и специалиста.

Тест на выявление фобий (самооценка)

Ниже — сокращённый опросник иерархической структуры актуальных страхов. Прочитайте утверждения. Если ответ «да», оцените интенсивность по шкале от 1 до 10. Если страха нет — поставьте 1.

- Некоторые животные (пауки, змеи) вызывают у вас беспокойство?

- Боитесь ли вы темноты?

- Беспокоят ли возможные изменения в вашем психическом состоянии?

- Сильно ли тревожит вероятность болезни близких?

- Боитеcь ли стать жертвой нападения на улице?

- Появляются ли неприятные ощущения при «разговоре с начальством»?

- Страшат ли возможные перемены в личной жизни (конфликты, развод)?

- Знаком ли вам страх ответственности и принятия решений?

- Пугает ли перспектива старости?

- Возникает ли страх при перебоях в работе сердца или боли в груди?

- Боитеcь ли бедности?

- Пугает ли неопределённость будущего?

- Сильно ли вы волнуетесь перед экзаменами/проверками?

- Тревожит ли возможность войны и катастроф?

- Часто ли думаете о смерти и боитесь её?

- Испытываете ли дискомфорт в замкнутых пространствах (лифт, тесная комната)?

- Боитесь высоты?

- Боитесь глубины (водоёмы, океан)?

- Опасаетесь, что болезнь близких сильно изменит вашу жизнь?

- Регулярно боитесь заболеть серьёзной болезнью?

- Испытываете страхи, связанные с сексуальной сферой?

- Знаком ли страх саморазрушительного поведения (мысли о самоубийстве)?

- Боитеcь публичных выступлений?

- Бывает ли тревога из-за импульсивной агрессии по отношению к близким?

Как интерпретировать: сложите 24 оценки — получите интегральный показатель. Высокие значения по пунктам 1–3, 10, 15–18, 20–24 (8 и выше из 10) указывают на выраженную тревожность и возможную фобическую симптоматику. Это не диагноз, а повод обратиться за профессиональной консультацией.

Интересный факт

Термин «агорафобия» впервые детально описал в 1871 году немецкий психиатр Карл Вестфаль. Любопытно, что в его заметках фигурируют не только страх открытых пространств, но и страх «толпы» — то, что сегодня специалисты нередко относят к социальной тревоге.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 37758

Экстремальное питание: мировые деликатесы, мифы и факты

Экстремальное питание: мировые деликатесы, мифы и факты Спелая женщина и антигламур

Спелая женщина и антигламур Бэнкси и его вызов миру

Бэнкси и его вызов миру Невероятные истории выживания: от падения с 10 км до океанского дрейфа

Невероятные истории выживания: от падения с 10 км до океанского дрейфа Valerie Dumas — искусство видеть красоту в несовершенстве

Valerie Dumas — искусство видеть красоту в несовершенстве Gogol Bordello — цыганский панк, взорвавший мировую сцену

Gogol Bordello — цыганский панк, взорвавший мировую сцену Орудия пыток XIV–XIX веков: между историей и мифом

Орудия пыток XIV–XIX веков: между историей и мифом Сумасшедшие истории сумасшедших ученых

Сумасшедшие истории сумасшедших ученых Куклы Анны Сальвадор — магия эмоций и живые взгляды из фарфора

Куклы Анны Сальвадор — магия эмоций и живые взгляды из фарфора Куклы Ким ван де Ветеринг — реализм, характер и ручная магия

Куклы Ким ван де Ветеринг — реализм, характер и ручная магия