Аничков мост: архитектурные трансформации знаменитой переправы Петербурга

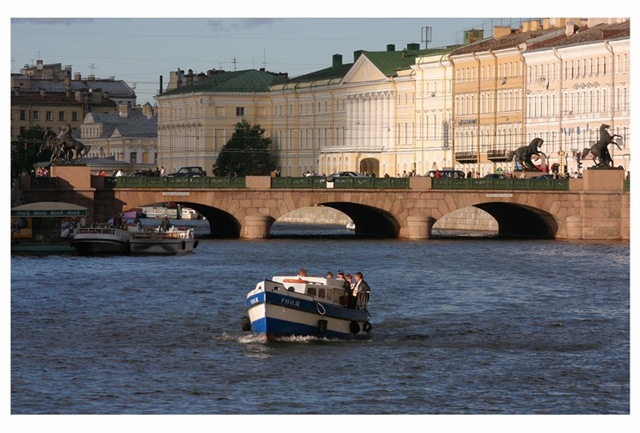

Аничков мост является одним из самых известных в Санкт-Петербурге. Название мост получил по имени подполковника М.О. Аничкова, командовавшего строительным батальоном, построившим мост. Длина переправы составляла 150 метров, она перекрывала не только Фонтанку, но и заболоченную пойму реки.

История строительства

В 1715 году император Пётр I издал указ: «За Большою Невой на Фонтанной реке по першпективе зделать мост». К маю 1716 года работы были закончены, и через Безымянный Ерик (как тогда называли Фонтанку) построили деревянный балочный многопролётный мост на свайных опорах, перекрывавший как сам проток, так и заболоченную пойму. Это была лёгкая конструкция с узкой проезжей частью. Хотя чертежей того моста не сохранилось, известно, что это был один из типовых деревянных мостов того времени — скорее всего, его конструкции были обиты досками и разрисованы под каменные русты для придания «представительного» вида. Строительством руководил инженер-подполковник Михаил Аничков, чей батальон размещался на берегу Фонтанки в финской деревне, получившей название «Аничкова слобода».

Реконструкции XVIII века

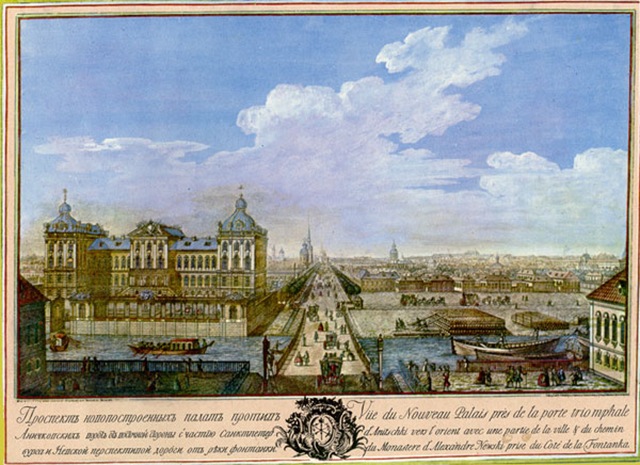

Ещё в петровскую эпоху мост перестроили: в 1721 году переправу расширили, сделав восемнадцатипролётной. Среднюю часть сделали подъёмной, поскольку к тому времени Фонтанку уже очистили и углубили для судоходства. Мост ремонтировали в 1726 и 1742 годах, а в 1749 году архитектор Семён Волков построил новый деревянный мост, мало отличавшийся от типовых сооружений того времени. Согласно чертежу 1750 года «План и фасад Аничкову мосту» работы ван Болеса, мост имел простую балочную систему с подъёмным пролётом на «журавлях». Сохранились восемнадцать арочных пролётов, обработанных под каменный руст. Ограда состояла из деревянных балясин между тумбами, увенчанными вазами или шарами. По одной из версий, переправу укрепили для прохода подарка от шаха Ирана — слонов. До конца XVIII века Фонтанка служила границей города, поэтому у моста находился пропускной пограничный пункт.

Каменный мост с башнями

В середине XVIII века город начал застраиваться за пределами Фонтанки. С 1780 по 1789 годы по проектам Комиссии о каменном строении под руководством генерала Ф.В. Бауэра возвели каменные береговые стены и семь однотипных мостов со средними разводными пролётами и башнями на быках. Авторство проекта приписывают Ж.-Р. Перроне, хотя документальных подтверждений нет. Единственный сохранившийся подобный мост — мост Ломоносова — даёт представление об архитектуре Аничкова моста того времени. Боковые пролёты перекрывали каменными сводами, средний деревянный пролёт раскрывали для прохода судов. Между четырьмя гранитными башнями на опорах протягивали цепи для подъёма разводной части.

Реконструкция XIX века

К 1840-м годам проезжая часть Невского проспекта стала значительно шире моста, а деревянная часть конструкции обветшала. Проект перестройки под руководством генерал-лейтенанта А.Д. Готмана и инженера И.Ф. Бутаца утвердили в декабре 1840 года. В 1841 году старый мост разобрали и за семь месяцев возвели новый, торжественно открытый в январе 1842 года. Мост приобрел современный вид: исчезли башни, три пролёта перекрыли кирпичными сводами, опоры облицевали гранитом, появились чугунные перила с изображениями морских коньков и русалок по рисунку Карла Шинкеля. На гранитных пьедесталах установили скульптуры «Укротители коней» работы П.К. Клодта, первоначально предназначавшиеся для Адмиралтейской набережной. От установки бронзовых ваз над опорами отказались, оставив лишь постаменты.

Проблемы конструкции и ремонты

Эксплуатация выявила серьёзные недостатки: уже в 1843 году началась деформация сводов. Исследования 1843, 1847, 1855 и 1899 годов фиксировали продолжающееся разрушение. Осмотр 1902 года показал угрожающее состояние моста. Проблемы объяснялись плохой связью жёсткой гранитной облицовки с кирпичной кладкой сводов. Вода, попадавшая в щели между материалами, разрушала конструкцию под воздействием морозов и ветров.

Проекты реконструкции

Проектирование нового моста заняло пять лет из-за разногласий по архитектурным решениям. Первый проект предусматривал сохранение внешнего вида с заменой каменных сводов металлическими балками криволинейной формы и металлическим настилом «под гранит». Рассматривался вариант с подвеской тонких гранитных плит. Целью было создать безраспорную систему, аналогичную по форме существующей. Проект утвердила Городская дума, но Академия художеств и Строительный комитет МВД выступили против.

Реконструкция 1906-1908 годов

Работы под руководством архитектора П.В. Щусева велись секционно с оставлением швов между участками. Быки и устои сохранили, кирпичные своды переложили по коробовой кривой со стрелой 1:7,74 и облицевали розовым гранитом. Все конструкции изолировали свинцом. Длина пролётов составила: среднего — 12,5 м, крайних — по 12,6 м. Ширина моста — 37,9 м, из которых проезжая часть занимала 31,9 м.

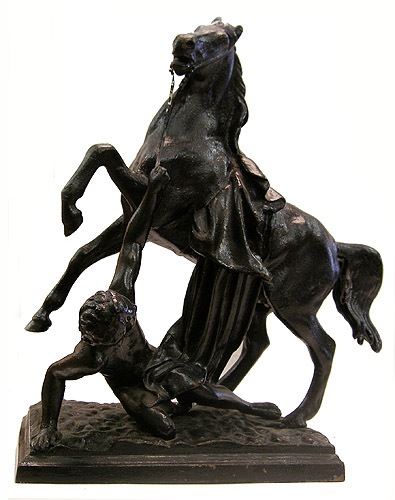

Скульптурные группы Клодта

Первые две бронзовые скульптуры — «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы» — установили на западной стороне в 1841 году. На восточном берегу стояли гипсовые копии, окрашенные под бронзу. Новые бронзовые кони, отлитые для замены, Николай I подарил прусскому королю Фридриху Вильгельму IV (ныне в Берлине). В 1844 году восточные скульптуры заменили бронзовыми, но через два года их подарили «королю обеих Сицилий», и они оказались в Неаполе. Позже копии коней установили в Петергофе, Стрельне и усадьбе Голицыных в Кузьминках.

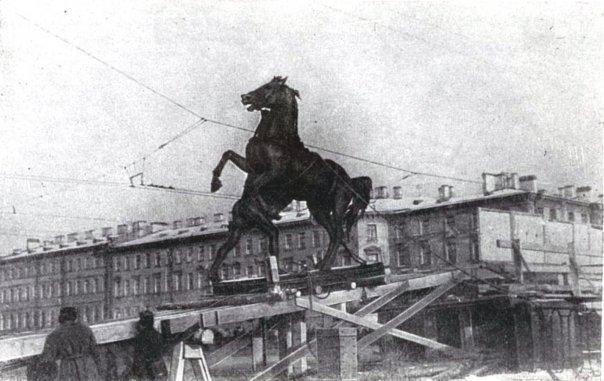

Каждый раз снятые скульптуры заменяли гипсовыми копиями. Окончательно мост «укомплектовали» в 1851 году, когда Клодт создал две новые композиции, изобразив четыре стадии укрощения коня. Статуи дважды покидали мост: в 1941 году их закопали в саду Аничкова дворца, а в 2000-м увезли на реставрацию к 300-летию города. В 1900-х годах в Москве у ипподрома установили копии, выполненные внуком Клодта.

Интересная деталь: кони, «смотрящие» в сторону Адмиралтейства, имеют подковы, а смотрящие в сторону площади Восстания — нет. Легенда объясняет это расположением литейных мастерских и кузниц на Литейном проспекте: подкованные лошади «идут» от кузниц, а неподкованные — в их направлении.

Мост в годы блокады

Во время блокады Ленинграда мост значительно пострадал от артобстрелов. Повредились гранитные парапеты и секции перил. Переправа стала памятником блокады: на постаменте оставили след от осколка снаряда. Скульптуры закопали во дворе Дворца пионеров, а на постаментах поставили ящики с травой. Несмотря на серьёзные повреждения от бомбёжек, мост восстановили до конца войны, а статуи вернули на место к 1 мая 1945 года.

Современные реставрации

В середине 1990-х годов провели капитальную реконструкцию чугунных ограждений. Их скопировали и заново отлили на предприятии Федерального ядерного центра в Снежинске, о чём свидетельствует эмблема города на литье.

А. Блок писал о скульптурах Аничкова моста:

…Лошадь влекли под уздцы на чугунный

Мост. Под копытом чернела вода.

Лошадь храпела, и воздух безлунный

Храп сохранял на мосту навсегда…

Все пребывало. Движенья, страданья —

Не было. Лошадь храпела навек.

И на узде в напряженьи молчанья

Вечно застывший висел человек.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 26228

Мариинский дворец в Санкт-Петербурге: история и современность

Мариинский дворец в Санкт-Петербурге: история и современность Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге

Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге Синий мост в Петербурге

Синий мост в Петербурге Самые популярные мифы о Санкт-Петербурге

Самые популярные мифы о Санкт-Петербурге Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост Петербурга

Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост Петербурга Большой Обуховский мост в Петербурге

Большой Обуховский мост в Петербурге Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге Поцелуев мост в Санкт-Петербурге

Поцелуев мост в Санкт-Петербурге Смольный собор в Санкт-Петербурге

Смольный собор в Санкт-Петербурге Мост Петра Великого (Большеохтинский мост) в Петербурге

Мост Петра Великого (Большеохтинский мост) в Петербурге