Донской монастырь — обитель памяти и веры

Донской монастырь — основанный в 1591 году на месте расположения русского гуляй-города ставропигиальный мужской монастырь Русской Церкви. Он был создан в честь отражения нападения крымского хана Газы II Гирея, который отступил с большими потерями, что было расценено как чудо. Сейчас монастырь находится в черте Москвы.

В гуляй-городе в дни боёв действовала походная церковь в честь преподобного Сергия Радонежского, в которой находилась Донская икона Божией Матери — по преданию, та самая икона, которой преподобный Сергий благословил великого князя Димитрия Иоанновича на Куликовскую битву.

Донской монастырь основан царём Феодором Иоанновичем в 1593 году, когда был сооружён Малый собор.

В Смутное время монастырь был разорён польскими войсками под предводительством гетмана Ходкевича и долгое время пребывал в запустении.

После возобновления царями Михаилом Фёдоровичем и Алексеем Михайловичем монастырь стал «богомольем царей»: сюда совершались крестные ходы с участием государей.

В 1698 году был освящён новый величественный храм, также посвященный Донской иконе, называемый Большой собор, построенный на средства царевны Екатерины Алексеевны. Стены храма расписаны фресками итальянца Клаудио; внутри сохранился монументальный 8-ярусный резной иконостас с иконами «фряжского письма».

Примерно в то же время была возведена стена с двенадцатью башнями, которые напоминают ограду Новодевичьего монастыря.

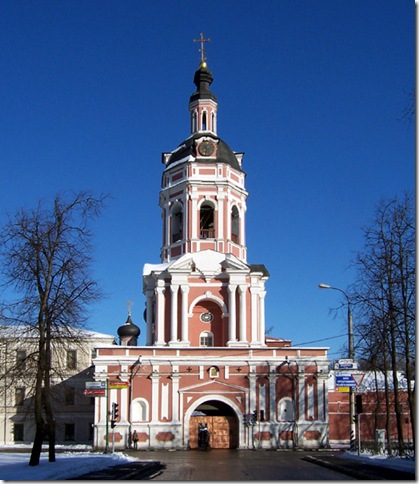

В XVIII веке монастырь интенсивно развивался: по описи 1739 года Донской монастырь был крупным феодальным хозяйством, владевшим большими территориями и множеством крепостных душ. В течение этого века сформировался величественный комплекс монастыря, каким его можно увидеть и в наши дни. Появился некрополь выдающихся деятелей российской истории и культуры. Были построены Тихвинская надвратная церковь (1713-1714) и колокольня над западными воротами (окончена в 1753). В 1745-1750 годах возвели архимандритские покои. Также построили здание духовной семинарии, конюшни и другие вспомогательные сооружения; в 1796-1798 годах возвели церковь Александра Свирского (храм-усыпальница А. Н. Зубова).

Одно из трагичных событий XVIII века произошло в монастыре в 1771 году во время Чумного бунта. Толпа ворвалась в монастырь и убила скрывавшегося в его стенах архиепископа Амвросия, который приказал убрать от Варварских ворот чудотворную икону. Зачинщики беспорядков были выявлены и повешены на Красной площади по приказу Екатерины II.

В конце 1764 года Донской монастырь получил статус ставропигиального.

В XIX веке в монастыре основали духовное училище, готовившее кандидатов на поступление в семинарию; построили церковь Архангела Михаила и церковь Иоанна Златоуста.

В монастыре также находилась иконописная палата имени Селезнёва для обучения живописи и исполнения работ по заказам.

Перед революцией Донской монастырь был ставропигиальной обителью первого класса.

Каждый год, 19 августа, в день празднования Донской иконе, совершался крестный ход из Успенского собора Кремля в Донской монастырь: чудотворная Донская икона пребывала в Благовещенском соборе Кремля, где находится и ныне.

В 1918 году монастырь был формально закрыт, однако монастырская жизнь продолжалась до конца 1920-х годов.

С мая 1922 года в бывших казначейских покоях у северных врат монастыря находился под стражей Патриарх Тихон (Беллавин). Он проживал там, за исключением двух периодов заключения во внутренней тюрьме ГПУ весной-летом 1923 года, до середины января 1925 года, когда переехал в клинику Бакуниных на Остоженке. Скончавшись 25 марта (7 апреля) того же года в клинике, был погребён здесь же 30 марта (12 апреля) 1925 года, в Вербное воскресенье; похоронен в подклёте Малого собора. В 1926 году к внешней стороне той же стены собора перенесли могилу убитого 9 декабря 1924 года келейника Патриарха — Якова Полозова.

22 декабря 1925 года, вскоре после ареста Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского), в монастыре под председательством архиепископа Екатеринбургского Григория (Яцковского) состоялось совещание десяти архиереев, образовавшее Временный высший церковный совет, что положило начало так называемому григорианскому расколу.

В 1927 году в одном из монастырских храмов был устроен первый в СССР крематорий, который длительное время успешно действовал. Например, все захоронения в колумбарии Кремлёвской стены производились только из него.

В 1920-х годах в монастыре устраивали антирелигиозную выставку, в дальнейшем в нём был организован Антирелигиозный музей; в 1929 году все монастырские храмы были закрыты для богослужения. Ценные документы XVIII-XIX веков из архива монастыря переместили в государственные архивы.

В 1934 году открыли музей архитектуры Академии архитектуры СССР. В 1930-е годы на территорию монастыря свезли фрагменты некоторых разрушенных московских храмов: горельефы Храма Христа Спасителя; церкви Успения на Покровке; церкви Николы «Большой Крест» у Ильинских ворот; а также часть убранства Триумфальной арки, стоявшей на Триумфальной площади.

В 1964 году Донской монастырь превратили в филиал научно-исследовательского Музея архитектуры имени Щусева.

Малый собор, где богослужения возобновились в 1946 году, был в 1960-е годы приписан к храму Положения Ризы Господней на Донской улице; в храме устроили мироваренную печь, которая и поныне используется для изготовления мира для всей Русской Церкви.

В 1982 году приняли решение о передаче Донского монастыря Патриархии для создания в нём официальной резиденции московского патриарха. Однако в итоге церкви передали не Донской, а Данилов монастырь.

В 1991 году Донской монастырь передали Московскому Патриархату; 18 августа вновь освятили Большой собор. В том же году, 18 ноября, неизвестный злоумышленник поджёг Малый собор. Во время его ремонта провели раскопки, в ходе которых 19 февраля 1992 года вскрыли захоронение Патриарха Тихона. Обретённые мощи святителя положили в раку и впоследствии перенесли в Большой собор, где они покоятся открыто на северной части солеи.

В 1990-е годы исторически сложившийся облик обители сильно изменился из-за установленной сразу за святыми вратами бронетехники, а также новых построек.

16 августа 2007 года, накануне подписания Акта о единстве с Московским Патриархатом, делегация Русской Православной Церкви Заграницей во главе с Первоиерархом митрополитом Лавром посетила Донской монастырь и молилась у мощей святителя Тихона.

Среди примечательных построек Донского монастыря с точки зрения истории, архитектуры и культуры следует выделить:

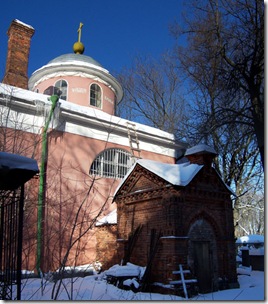

Малый собор монастыря, построенный в честь Донской иконы Божией матери и выполненный в стиле типичной одноглавой русской храмовой архитектуры XVI века;

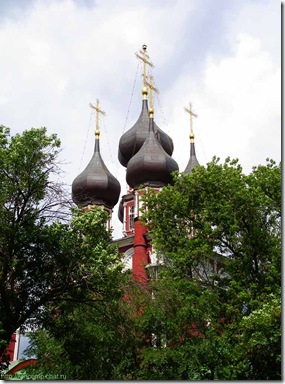

Большой собор монастыря, также построенный в честь Донской иконы Божией матери, однако отличающийся уникальной архитектурой (пятиглавый, четырёхлепестковый в плане с обширной обходной галереей по периметру) и чудом сохранившимся до наших дней иконостасом, выполненным в живописной манере;

Надвратная церковь Тихвинской Иконы Богоматери, расположенная над северными воротами монастыря;

Больничная церковь Архангела Михаила (усыпальница Голицыных), расположенная в углу южной части монастырской территории;

Надвратная колокольня Донского монастыря, расположенная над западными воротами;

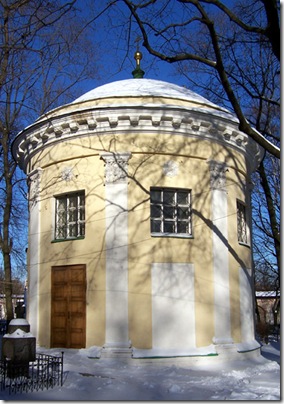

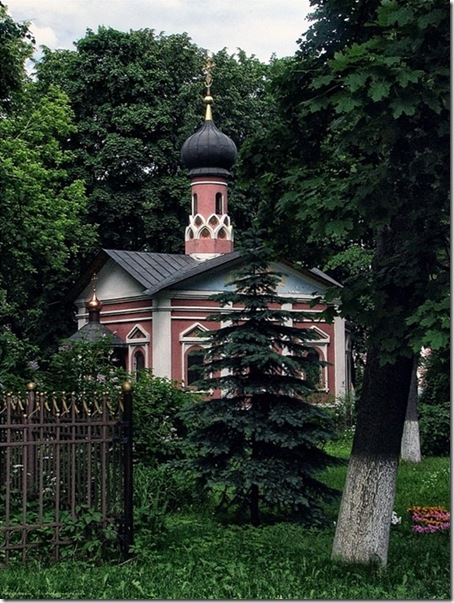

Церковь Александра Свирского (круглый храм-усыпальница сенатора А. Н. Зубова), расположенная к востоку от Большого собора;

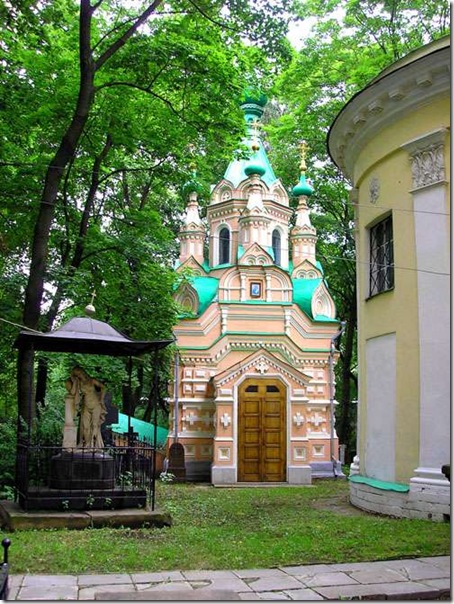

Церковь Иоанна Златоуста (храм-усыпальница Первушиных), находящаяся около северных ворот;

Церковь Иоанна Лествичника (храм-усыпальница семьи Терещенко), расположенная к северо-востоку от церкви Александра Свирского;

Церковь Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, построенная на месте бывших братских огородов;

Церковь Георгия Победоносца, также построенная на месте бывших братских огородов;

Часовня, расположенная снаружи монастыря, у северных ворот;

Стены и двенадцать башен ограды, а также Корпус наместника, Архимандритские покои, Братские кельи, Здание духовной семинарии и Настоятельская кухня.

Также в восточной части крепостной стены Донского монастыря расположены шесть горельефов с Храма Христа Спасителя, уцелевших после его уничтожения.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 8164

Андроников монастырь в Москве: история, архитектура и тайны

Андроников монастырь в Москве: история, архитектура и тайны Новоспасский монастырь. Белый голубь Москвы

Новоспасский монастырь. Белый голубь Москвы Высоко-Петровский монастырь

Высоко-Петровский монастырь Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. Болгарская церковь

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. Болгарская церковь Церковь Николая Чудотворца на Болвановке

Церковь Николая Чудотворца на Болвановке Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях Церковь Рождества Богородицы в Путинках

Церковь Рождества Богородицы в Путинках Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Русский Парфенон

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Русский Парфенон Церковь Архангела Гавриила. Меншикова башня

Церковь Архангела Гавриила. Меншикова башня