Деньги не пахнут: история римского налога на мочу

Древнеримская налоговая система славилась изобретательностью. Помимо привычных сборов за землю, скот или ремесло, римляне облагали налогами и то, что сегодня показалось бы странным — например, сбор мочи из общественных нужд. Именно этот необычный налог, введённый императором Веспасианом, стал основой крылатой фразы «деньги не пахнут». Почему моча считалась ценным ресурсом, зачем государство решило извлекать из неё прибыль и как эта история пережила две тысячи лет — разберёмся в удивительном мире римских финансовых находок.

Почему моча была ценным товаром

В представлении римлян моча вовсе не была бесполезным отходом. Из-за высокого содержания аммиака она служила важным сырьём для многих ремесленных процессов. Для нас это звучит странно, но в Древнем Риме моча была повседневным инструментом в химии, быту и производстве.

Использование в кожевенном и текстильном деле

Кожевенники применяли мочу для размягчения шкур — аммиак разрушал остатки жира и тканей, делая будущую кожу более мягкой и податливой. Ещё масштабнее была роль мочи в прачечных: римские фуллеры, которые занимались стиркой одежды, замачивали ткани в больших чанах с кислой мочой, а затем топтали их ногами, чтобы очистить от грязи и жиров.

В отсутствие привычных нам моющих средств такой метод давал удивительно хорошие результаты: аммиак служил естественным отбеливателем и дезодорирующим веществом, благодаря чему белые тоги действительно становились чище и светлее.

От крашения тканей до гигиены

Использовали мочу и при окрашивании — она помогала закреплять пигменты на волокнах. А некоторые жители Рима верили, что она способна отбеливать зубы. Это кажется невероятным, но в периоды нехватки других средств такие способы бытовой гигиены действительно практиковались.

Неудивительно, что общественные писсуары становились крайне востребованным ресурсом: ремесленники буквально зависели от стабильных поставок этого необычного сырья.

Как Веспасиан сделал отходы источником дохода

Император Веспасиан вступил на престол после тяжёлой гражданской войны, когда казна требовала срочного пополнения. Он был известен жёсткой финансовой дисциплиной и умением находить деньги даже там, где их никто не ожидал. Так появился налог на сбор мочи.

Суть была проста: те, кто собирал мочу из общественных уборных для последующей продажи, обязаны были платить государству определённый сбор. Поскольку товар был востребован и бесплатно доступен в городских туалетах, налог быстро стал приносить стабильный доход.

Возражение Тита и знаменитая фраза

Сын императора, Тит, считал, что прибыль от человеческих отходов недостойна Рима. В ответ Веспасиан якобы поднёс ему к носу монету и спросил, пахнет ли она. Получив отрицательный ответ, он произнёс ставшую легендарной фразу: pecunia non olet — «деньги не пахнут».

Так родилось одно из самых узнаваемых выражений о природе богатства и отношении к доходам.

След римского налога в истории Европы

Хотя налог на мочу остался характерной чертой Римской империи и исчез вместе с её падением, память о нём жила ещё долго. Во Франции до XX века уличные писсуары называли «веспасьенн» — в честь Веспасиана. Выражение «деньги не пахнут» распространилось по всей Европе, став метафорой дохода, происхождение которого не влияет на его ценность.

Интересный факт

Археологи обнаружили, что в Остии — одном из главных портовых городов Рима — система общественных туалетов была устроена настолько продуманно, что оттуда действительно можно было собирать большие объёмы мочи. Это одно из редких подтверждений того, насколько серьёзно римляне относились к переработке отходов.

Статья по теме на LifeGlobe.net: История возникновения унитаза

От древности к современности

Сегодня идеи переработки отходов, экономии ресурсов и вторичного использования материалов вновь становятся актуальны. История Веспасиана напоминает: ценность можно найти даже там, где её совсем не ожидают. Для римлян моча была сырьём, для государства — источником дохода, а для нас — поводом задуматься о том, насколько изобретательным может быть общество.

И хотя современная экономика опирается на совершенно иные принципы, древнеримское «деньги не пахнут» по-прежнему звучит удивительно современно.

Редакция LifeGlobe.netПросмотров: 244

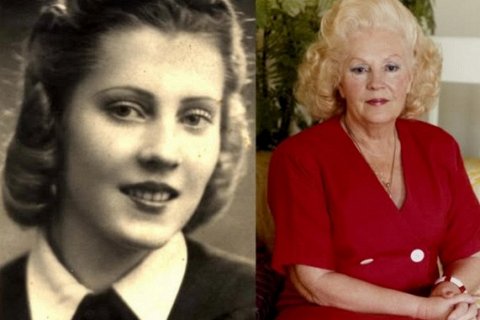

Ирина Гут Опдыке: польская героиня, спасшая 12 евреев

Ирина Гут Опдыке: польская героиня, спасшая 12 евреев Саркофаг Хродоары в Амэ: редчайший памятник эпохи Меровингов

Саркофаг Хродоары в Амэ: редчайший памятник эпохи Меровингов Первые подлодки Иктинео: инженерный прорыв XIX века

Первые подлодки Иктинео: инженерный прорыв XIX века Озеро Авернус. «Врата в подземный мир» в Кампании

Озеро Авернус. «Врата в подземный мир» в Кампании Четыре побега Ёси Сиратори. Легенда Японии

Четыре побега Ёси Сиратори. Легенда Японии Загадочные пещеры Гуяджу: тайна древнего подземного города

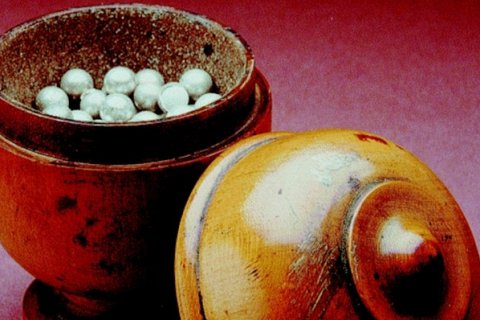

Загадочные пещеры Гуяджу: тайна древнего подземного города Антимоновая «вечная пилюля»: странный лекарственный прибор прошлого

Антимоновая «вечная пилюля»: странный лекарственный прибор прошлого Как гребневик-мнемиопсис устроил экологическую катастрофу в Чёрном море

Как гребневик-мнемиопсис устроил экологическую катастрофу в Чёрном море Морские ракушки на вершинах гор — не доказательство потопа, а следы древних океанов

Морские ракушки на вершинах гор — не доказательство потопа, а следы древних океанов Великая Эфиопская плотина - как один мегапроект изменил баланс сил на Ниле

Великая Эфиопская плотина - как один мегапроект изменил баланс сил на Ниле